- ven, 2011-02-11 23:00

- 9

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation[i]. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément », Déclaration des DHC du 26 août 1789, article 3.

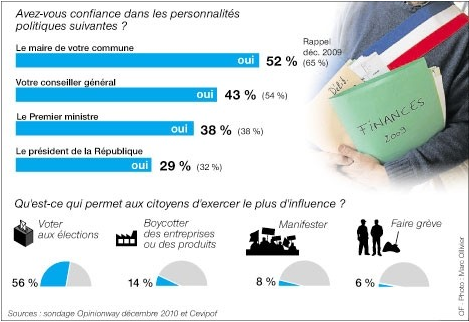

Selon un récent sondage paru dans Ouest-France les Français se méfient de plus en plus de leurs élus.

Le gros du peuple continue cependant à manifester son attachement à la démocratie représentative et à croire que les élections demeurent pour lui le meilleur moyen d’exercer son influence.

Au moment même où paraît ce sondage, les médias nous submergent d'infos touchant la révolte populaire qui vient d'éclater en Tunisie et en Égypte contre le pouvoir arbitraire et qui demain pourrait s’étendre à l’ensemble du Maghreb voire au-delà. Au lieu de nous laisser noyer sous ce flot d’informations, demandons-nous si pareil événement ne devrait pas se produire en France?

Comparaison n’est certes pas raison, et nos républiques ne sont pas des dictatures personnelles déguisées ou inavouées. C'est une condition essentielle du mode de production capitaliste que la substitution superstructurelle de la domination humaniste à la maîtrise personnelle qui caractérisait les modes de production antique et médiéval. Égypte, Tunisie... sont des pays capitalistes, mais idéologiquement leurs superstructures ne sont pas celles de la bourgeoisie, du moins pas encore, et la revendication démocratique qui dans ces pays pousse à la déposition du pouvoir obéit à une exigence d'ajustement des rapports sociaux-politiques et des rapports de production à l'évolution des forces productives. Néanmoins, entre ces dictatures et nos républiques il y a un point commun que révèle le sondage de Ouest-France.

Un soir de déroute électorale pour la gauche, Laurent Fabius remarquait avec inquiétude que les Français votaient selon un mouvement de balancier, un coup à droite un coup à gauche, et il prédisait qu'un jour le désespoir les tournerait vers les extrêmes. Quelques années plus tard la présence du leader du F.N. au second tour des élections présidentielles corroborait cette prédiction. Selon Fabius le peuple est las de s’entendre dire depuis des décennies que la politique promise, par la gauche et par la droite, ne sera pas appliquée en raison d’une nécessité économique présentée comme fatalité. Et en effet le sondage de Ouest-France indique que les Français jugent sophistique cet aveu d’impuissance du politique sous l’invocation de la crise économique, comme les peuples d’Afrique du Nord jugent captieuse la justification de leur mise sous tutelle au nom de la menace islamiste. Car les citoyens français n’ont pas perdu confiance dans la politique, mais dans leurs élus. Le risque, comme le conclut Ouest-France, est sans doute le populisme. Nous savons que l’anti-parlementarisme a pu engendrer l'extrémisme. Ainsi le poujadisme fut-il la matrice du lepénisme. Mais la prise de conscience de la crise de la souveraineté populaire pourrait être l’occasion de dépasser la démocratie formelle et le fatalisme économique vers un sens renouvelé de la politique. Voyons cela de plus près à partir des prémisses du droit républicain et du cas du président de la République qui s’était promis, nous avait promis de relever le défi lancé aux politiques par la défiance du peuple, mais qui au yeux de ce dernier est devenu l’élu le moins fiable.

* *

*

Depuis l’adoption définitive de la réforme des retraites par le Parlement le 27 octobre 2010, chacun a pu entendre nos gouvernants répéter à l’envi que « la démocratie c’est la loi de la majorité issue des urnes » et que, par conséquent, « la contestation de la loi serait un déni de démocratie », etc.

Mais c’est conclure bien vite et sans suffisamment de raison au regard des lois organiques qui régissent nos institutions.

I. Le principe démocratique

La première de nos lois, la principale — au sens où « principe » est ce qui commence et commande tout ce qu’il commence — est le droit d’exercer l’autorité politique ou la souveraineté. Dans notre république démocratique la souveraineté appartient au Peuple qui, selon les termes de l’Article 2 du Titre premier de notre Constitution, se gouverne lui-même, par lui-même et pour lui-même. Elle lui appartient de façon inaliénable et indivisible, – « inaliénable », c’est à dire tout à la fois qui ne peut être cédée, ni par donation ni par vente, ni privée de liberté et/ou de raison, et « indivisible », c’est à dire qui ne peut être retranchée de l’une de ses parties par division.

Toutefois, le Titre premier de notre Constitution dispose également que le peuple « exerce » sa « souveraineté » « par ses représentants [élus directement ou indirectement] et par la voie du référendum ». Il est donc apparemment légitime de refuser à « la rue » ou aux manifestants, qu’ils soient 1, 2 ou 3 millions à protester, le droit de faire ou de défaire la politique des représentants élus du peuple.

Mais si nulle « section » du peuple ne peut s’attribuer ou usurper l’exercice de la souveraineté, nul « individu » ne le peut non plus, fût-il l’élu voire le premier des élus du peuple[ii]. En revanche, notre droit fondamental justifie la résistance à l'oppression. Ainsi à Londres ou dans la clandestinité De Gaulle puis ses Français libres exercèrent ce droit établi par l’article 2 de la Déclaration de 1789[iii]. Ils accomplirent même au nom de leur Peuple le devoir de résister à l'usurpation qui fut ensuite clairement reconnu dans le Préambule du Projet de Constitution du 19 avril 1946[iv], bien que malheureusement ignoré dans la mouture de ce Préambule adoptée le 27 octobre de la même année et rattachée en 1958 à la Constitution de la Ve République.

Par conséquent, si nous ne voulons pas abandonner le sort du droit politique fondamental ou bien aux coups d’État permanents plus ou moins feutrés de la Ve République ou bien aux rapports de force de l’état d’exception, il convient de bien mesurer l’étendue des droits de grève et de manifestation et la limite passé laquelle la forme de résistance qu’ils légitiment devient oppression ou bien résistance à l’oppression.

La question revient de droit à se demander quand l’exercice de la souveraineté par un représentant élu du peuple devient illégitime.

D’abord, rappelons-le, nul élu n’est détenteur ni même dépositaire de la souveraineté. Il est seulement mandaté par le souverain pour exercer certaines fonctions à sa place. Le souverain peut donc démettre librement l’un de ses représentants de son mandat ou charge élective ou encore fonction, et ce avant même l’échéance de sa mandature. Il le peut à tout instant. Aussi ne suivrons-nous pas Lionel Jospin quand il déclare que « le peuple », « principe de la démocratie », « fondement de la légitimité politique », « se fait entendre à l’occasion des élections intermédiaires et tranche souverainement au terme des mandats nationaux »[v]. Même si la restriction de la période d’exercice de la souveraineté populaire à l’échéance des mandats électoraux est médiatiquement martelée par le gouvernement actuel, si même elle semble marquée par une absence de virgule dans le premier alinéa de l’art. 3 du Titre Premier de notre Constitution[vi], la prétendue légitimité de cette restriction ne résiste pas à l’analyse, notamment pas à l’analyse de la notion de mandat dans sa différence d’avec celle de contrat.

Sur ce point Rousseau a été des plus clairs en réfutant la thèse d’un contrat de gouvernement défendue par les jurisconsultes de son temps ou par Hobbes (cf. Polit'productions).

« Je dis donc, écrit Rousseau, que la souveraineté n’étant que l’exercice de la volonté générale ne peut jamais s’aliéner, et que le souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même ; le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté » (Du Contrat social, Livre II, ch. 1, Que la souveraineté est inaliénable).

Voilà pourquoi l’acte par lequel un peuple se donne des représentants est un mandat et non pas un contrat. Un tel contrat ne pourrait être qu’un pacte de soumission ou d’esclavage. Rousseau le répétera avec force : si le peuple contractait avec ses représentants il s’aliénerait, il renoncerait à lui-même, ce dont il ne pourrait y avoir nulle contrepartie, nul dédommagement : ni la subsistance ni la sécurité. Il n’y a qu’un contrat dans l’État, déclare Rousseau dans le chapitre XVI du Contrat social (cf. Polit'productions), et c’est le pacte social ou, comme nous disons, républicain

On se rappelle que M. Sarkozy, après tant d’autres, a proposé aux Français un « nouveau contrat social » : « C’est un nouveau contrat social, profondément renouvelé, profondément différent, que nous devons élaborer ensemble » (Sénat, 18 septembre 2007).

Certes, poursuit Rousseau, « il n’est pas impossible qu’une volonté particulière s’accorde sur quelque point avec la volonté générale ». Mais « il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant ; car la volonté particulière tend par sa nature aux préférences, et la volonté générale à l’égalité. Il est plus impossible encore qu’on ait un garant de cet accord quand même il devrait toujours exister ; ce ne serait pas un effet de l’art mais du hasard. Le souverain peut bien dire : Je veux actuellement ce que veut un tel homme ou du moins ce qu’il dit vouloir ; mais il ne peut pas dire : Ce que cet homme voudra demain, je le voudrai encore ; puisqu’il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l’avenir, et puisqu’il ne dépend d’aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l’être qui veut. Si donc le peuple promet simplement d’obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple ; à l’instant qu’il y a un maître il n’y a plus de souverain, et dès lors le corps politique est détruit. »

L’on est en droit de dénoncer dans la stigmatisation anthropologique de la volonté particulière (censée tendre naturellement aux préférences) une pétition de principe de Rousseau (optimiste dans une perspective pré-sociale mais plutôt pessimiste du point de vue civil). Robespierre dira de même : « Le gouvernement est institué pour faire respecter la volonté générale ; mais les hommes qui gouvernent ont une volonté individuelle, et toute volonté cherche à dominer. »[vii] Toutefois, il reste dans la réfutation rousseauiste d’un prétendu devoir d’obéissance du peuple une juste réduction à l’absurde du contrat par lequel un peuple pourrait transférer sa souveraineté à l’un de ses élus. C’est que l’accord entre les deux parties contractantes ne saurait être « durable et constant », qu’aucune volonté ne peut vouloir sans contradiction « se donner des chaînes pour l’avenir ». En d’autres termes, ce qu’une volonté veut aujourd’hui elle peut être amenée, notamment par un changement de conjoncture, à ne plus le vouloir dans l’avenir. Voilà pourquoi un mandat électoral doit toujours être révisable et résiliable avant même son échéance.

On dira que c’est bien un changement de situation qu’allègue le gouvernement pour justifier l’abandon de l’engagement de Sarkozy, pris en 2007 et réitéré en 2008, de maintenir à 60 ans l’âge légal de départ à la retraite (cf. Polit’productions) : « Entre temps il y a eu une crise économique, cela ne vous aura pas échappé! », répliquait Woerth à son opposition de gauche. De même Luc Chatel, interrogé par Jean-Claude Bourdin sur RMC, invoque-t-il l’évolution de la démographie et, plus généralement, le changement des choses non seulement à long terme mais à court terme (2 ou 3 ans), sous l’action de la crise, pour expliquer ce reniement que Chatel tente de surcroît, avec une complète mauvaise foi, de faire passer pour une simple accélération de calendrier. Ainsi encore François Fillon argue-t-il de la compétitivité pour accomplir le revirement sur les 35h préparé à pas feutrés par Sarkozy (cf. Polit’productions).

Cependant, tout procès d’intention mis à part, ce qui ne va pas dans cette pseudo-justification du changement de politique opéré par Sarkozy c’est que l’on voudrait réserver à la volonté du Chef de l’État le droit et de changer d’orientation et de changer l’orientation de la volonté populaire. Ce qui est pour le moins étonnant et à tout dire illégitime. La volonté du chef d’un État démocratique n’est pas la volonté propre de l’individu qui en endosse la charge, mais celle du peuple qui l’a élu et dont il est simplement de par cet acte le mandataire ou, selon l’expression de Rousseau, le « commissaire ». Que le chef d’un État ait une volonté personnelle, rien de plus nécessaire, qu’il soit en droit de l’exercer librement dans les limites de la légalité, rien de plus légitime, que cette volonté puisse à un moment, y compris sur la conception du bien public, entrer en opposition avec la volonté populaire, rien de plus compréhensible, mais que ce chef élu impose sa volonté personnelle au peuple qui pour accomplir sa propre volonté l’a mandaté, rien de plus illégitime.

Surtout qu’en l’occurrence le renversement de la volonté du gouvernement ne porte pas, contrairement à ce qu’il prétend, sur les moyens ou le calendrier seuls, mais sur la fin. Il nous a d’abord dit que le recul de l’âge légal de départ à la retraite n’était qu’une option parmi d’autres (jusqu’à cette interview de Chatel où il invoque encore les nécessités du calendrier pour retarder à la veille de l’adoption parlementaire de cette « option » le moment de reconnaître en elle sa mesure phare). Il nous dit ensuite que cette mesure n’aurait de toute façon d’autre finalité que la sauvegarde du régime par répartition. Mais chacun a bien compris que la fin poursuivie par ce gouvernement était la fin de la répartition. Lâche mensonge, méprisante hypocrisie!

Comme l’écrit encore Rousseau, ce n’est pas seulement « dans son principe » que la souveraineté est inaliénable, c’est également « dans son objet » (Idem).

Certes Rousseau reconnaît que « ce n’est point à dire que les ordres des chefs ne puissent passer pour des volontés générales, tant que le souverain libre de s’y opposer ne le fait pas. En pareil cas, du silence universel on doit présumer le consentement du peuple » (idem). Mais cet inspirateur de la Révolution française est à ce sujet très précis : c’est à condition que la liberté d’opposition du peuple demeure entière. Alors, sous cette condition, qui ne dit mot consent.

Par conséquent, dès lors qu’une importante partie du peuple manifeste à un moment de l’exécution d’un mandat son désaccord avec la poursuite de la politique engagée conformément à ce mandat, il est légitime qu’elle obtienne au moins en retour une consultation électorale anticipée de l’ensemble du peuple. Et si en outre les mandataires du peuple ont modifié cette politique en trahissant leurs engagements, fût-ce au cours voire au motif d’un bouleversement de la situation du début de leur mandature, il est alors impératif qu’ils écoutent et non seulement entendent la demande du peuple et qu’ils lui demandent en retour de leur confirmer sa confiance – d’autant plus si la partie du peuple protestant n’est à l'évidence que la partie apparente des contestataires, l’autre partie étant tenue et retenue par le revirement des chefs comme par celui de la situation. Mais loin de solliciter l’avis du peuple, nos mandataires se refusent même au débat, non seulement au Parlement mais dans les médias : selon François Fillon « un Premier ministre ne débat pas, sauf éventuellement en période électorale » (cf. Libération du 09/09//2010). Nous y revoilà. Fillon-Jospin même combat. Mais quelque lecture que l’on fasse de notre Constitution, il demeure illégitime de la part du pouvoir d’exécuter une politique qui n’a pas été avalisée par le peuple et a fortiori si cette politique trahit et heurte de plein fouet la volonté exprimée dans les urnes et suscite une large désapprobation. Il est plaisant d’entendre Monsieur Fillon, en déplacement au Mans le 29 janvier, appeler le président égyptien Moubarak à « entendre les revendications », et lui dire qu’« il faut que les réformes annoncées se mettent en place, [qu’]il faut que les peuples aient un espoir d’avancer sur le chemin de la démocratie et de la liberté », que c'est le peuple qui décide, qu'il faut que le dialogue s'installe, etc. (cf. Polit'productions). Charité bien ordonnée...

Monsieur Sarkozy devrait d’autant plus procéder à cette consultation du peuple (exigée à l’instant par plus de 300 000 pétitionnaires) qu’il s’est engagé à maintes reprises, et notamment au cours de sa campagne électorale, à respecter strictement ses engagements.

Certes, les promesses n’engagent que ceux qui les croient, dit un cynique proverbe politicien. Et dans cet « esprit » le plus fort est sans doute celui qui fait de la promesse de respecter ses promesses sa principale promesse. Ce fut le cas du candidat Sarkozy. Trois ans plus tard il en a trahi la plupart et surtout la première. Mais notre question n’est pas de mesurer l’étendue du cynisme politicien, aussi grand soit-il chez l’actuel Président de la République. Elle est d’en délimiter la légitimité.

II. Que dit notre Constitution du mandat présidentiel ?

Selon notre Constitution le Président de la République doit-il demeurer fidèle aux engagements pris devant ses électeurs? En d’autres termes, son mandat électif est-il simplement représentatif ou bien est-il impératif ? Le mandat qu’il a reçu de ses électeurs le laisse-t-il libre d’agir comme il l’entend, fût-ce à l’opposé de ses engagements électoraux, ou bien l’oblige-t-il à accomplir sans pouvoir y déroger une action qu'il définit dans sa temporalité et sa finalité (ses objectifs et ses modalités) devant ses mandants ou bien qu'ils définissent eux-mêmes? Le critère distinctif d’un mandat impératif est traditionnellement le suffrage universel direct. Mais sur ce point la Constitution est muette. L’article 27 dispose que « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. ». Mutatis mutandis on pourrait analogiquement en conclure autant du mandat du Chef de l’État. Et il n’y aurait donc rien à reprocher à l’actuel résidant de l’Éysée, si même on peut trouver dans ce dangereux silence de la Constitution de la Ve République un motif de révision.

Il pourrait en aller ainsi si le candidat Sarkozy n’avait justement fait de sa promesse de respecter sa promesse le coeur de sa profession de foi et si, par ailleurs, il n’avait de façon récurrente mis l’accent sur la moralisation de la vie politique et économique. En somme, Nicolas Sarkozy a lui-même demandé aux Français de lui confier un mandat impératif quand il s’est engagé à mettre en œuvre des propositions expressément stipulées et exhaustivement détaillées (« Je veux tout dire avant pour pouvoir tout faire après », 15 mars 2007) et à respecter une obligation de « résultats » (le fameux « je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas, je ne vous décevrai pas » lancé de La Concorde au soir de son élection).

III. Le mandat du capital

Cependant les reproches moraux ne font ni ne défont rien en politique. En outre nous savons bien où va la volonté personnelle de Sarkozy : à l’ambition et à la seule ambition du pouvoir, mais d’un pouvoir bien illusoire qui exige de ceux qui le reçoivent une stricte obédience au Capital. M. Sarkozy est – et n'est que – le valet du Capital. Le prouve avec éclat cette promesse de campagne oubliée (et pour le coup heureusement non tenue) d’introduire en France les « subprimes » qu’il fit le 14 septembre 2006 à son retour d’un voyage aux U.S.A.

Rappelons que le « point 8 » du « projet » présidentiel de N. Sarkozy visait à « Permettre à tous les Français d’être propriétaire de leur logement » (sic). Dans ces termes s’exprime l’apparence politique du sarkozysme. Comme toutes les propositions du candidat Sarkozy le « point 8 » vise expressément la justice sociale et économique bien que sa cible véritable soit exclusivement l’accroissement du capital. La mise en œuvre du « point 8 » devait initialement mobiliser trois sortes de moyens : 1/ la construction de logements ; 2/ la déduction de l’impôt sur le revenu des intérêts des emprunts immobiliers et 3/ la création de prêts hypothécaires sur le modèle des subprimes (taux préférentiel mais soumis aux fluctuations du marché, garantie basée sur la valeur marchande de la propriété).

Certes, Sarkozy promit cette création dans une intervention de septembre 2006 et non dans son « projet » présidentiel définitif, car entre temps la crise financière avait éclaté. Il n’en reste pas moins qu’en septembre 2006 il vantait ce produit avec sa suffisance habituelle. On aura remarqué comment il invoquait la justice et la lutte contre l’injustice pour mettre en valeur la méthode des prêts hypothécaires alors qu’elle est en soi une injustice, les prêteurs américains se croyant jusqu’à la crise assurés non de recouvrer leurs créances, mais, du fait de l’augmentation jamais démentie de l’immobilier depuis la fin de la seconde guerre mondiale, de pouvoir grassement profiter de la revente des logements expropriés dans le cas d’une incapacité de remboursement, plus que probable de la part de pauvres éblouis par la possibilité réelle d’accéder au « rêve américain », à moins que le boulet du prêt hypothécaire ne les forçât à travailler indéfiniment plus. Pur cynisme. Par ailleurs, en septembre 2006 l’effondrement des subprimes avait déjà commencé… Comment un ancien ministre de l’économie et des finances pouvait-il l’ignorer ?... Sarkozy est pour le moins un politicien qui navigue à vue, avec pour seul « cap » l’enrichissement des actionnaires qui lui ont permis de venir au pouvoir.

Du coup tombe l’argutie de Woerth ou Chatel qui, pour justifier la destruction des droits sociaux et économiques votés en 1946, se retranchent derrière la crise, l’invoque en tant qu’élément imprévisible et exogène venu perturber ou compliquer la mise en œuvre de la politique de Sarkozy sans remettre en question ses principes. Mais la crise des subprimes, qui du reste selon le dernier rapport annuel de la Cour des comptes n’a pas eu sur l’économie française l’influence prépondérante que ces messieurs lui prêtent, remet bel et bien en question la « politique » du Président de la République. Elle est sa crise comme elle est celle de tous les fauteurs de la spéculation ultra-libérale. Ainsi le « point 8 » du « projet » présidentiel de Sarkozy était-il gros d’une crise analogue qui aurait pu éclater en France et y produire des conséquences socio-économiques plus graves que le krach financier américain si celui-ci n’avait ébranlé le monde à l’été 2007.

IV. De la faillite de la démocratie formelle au ressourcement du politique dans la pro-duction

Rousseau voit sans doute juste quand il écrit que « la souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée » et que « les députés du peuple [...] ne sont que ses commissaires » (ibidem, L. III, ch. 15). Il va plus loin encore quand il écrit qu’« à l’instant qu’un Peuple se donne des représentants, il n’est plus libre ; il n’est plus » (idem). Ce qui soulève un problème autrement profond, celui de l’existence politique du peuple en tant que personne morale. Nous connaissons depuis Platon les failles de la démocratie directe, fût-elle exercée par les petites cités dont Rousseau souhaitait le retour. Jacqueline de Romilly, par exemple, les a longuement exposées. Et le populisme référendaire n’est certainement pas la solution au problème de l’exercice de la souveraineté populaire.

Que l’on admette cependant le principe de la démocratie indirecte ou qu’on le refuse, il reste qu’il n’y a pas de démocratie sans citoyens éclairés et responsables, lesquels ne peuvent eux-mêmes se former sans éducation comme l’ont soutenu les philosophes de tous les temps. C’est cette solidarité entre liberté et responsabilité politique, culture et éducation que la Constituante de 1946, « au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine », a tenu à garantir dans le Préambule auquel le peuple français a proclamé son attachement en 1958 :

« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. »

Or il est clair que notre gouvernement bafoue aujourd’hui ce devoir de l’État. Au nom de prétendues économies budgétaires il détruit l’éducation publique avant d’en céder les restes au secteur privé. Si nous nous souvenons du principe d’inaliénabilité de la souveraineté en acte dans le peuple ou en puissance dans ses enfants, si nous rappelons encore qu’« inaliénable » signifie non seulement « incessible » (notamment par vente) mais encore « qui ne peut-être privé ni de liberté ni de raison », alors nous en conclurons que le pouvoir actuel est occupé à aliéner le peuple.

La lecture de Rousseau est plus instructive par les contradictions de notre démocratie qu’elle révèle que par les solutions qu’elle leur apporte ou désespère de leur apporter. La plus criante de ces contradictions est celle sur laquelle s’achève le Contrat social :

« Après avoir posé les vrais principes du droit politique et tâché de fonder l’État sur sa base, il resterait à l’appuyer par ses relations externes ; ce qui comprendrait le droit des gens, le commerce, le droit de la guerre et les conquêtes, le droit public, les ligues, les négociations, les traités, etc. Mais tout cela forme un nouvel objet trop vaste pour ma courte vue ; j’aurais dû la fixer toujours plus près de moi. »

Dans ce court chapitre, le IXe du Livre IV qui sert de conclusion à l’ouvrage, la difficulté rédhibitoire qui arrête Rousseau n'est pas l'étendue de la tâche, mais son impossibilité pure et simple. La pierre d'achoppement du contrat social est la production marchande dont Rousseau sait très bien qu'elle s'est emparée du monde et qu'elle ne laissera aucune chance de survie à l'État de droit qu'il vient de porter sur les fonds baptismaux. Là s'exprime le désespoir de sa vie : son impuissance à maintenir la vertu républicaine des Anciens contre l’esprit de commerce, l’ardeur du gain, la dévorante avidité des peuples modernes. Tous les jours nous faisons l’expérience de cette incompatibilité entre notre idéal démocratique et le culte du profit. Le remarquable chapitre XV du Livre III du Contrat social (à lire sur Polit’productions) l’explique ainsi :

« C’est le tracas du commerce et des arts, c’est l’avide intérêt du gain, c’est la mollesse et l’amour des commodités, qui changent les services personnels en argent. On cède une partie de son profit pour l’augmenter à son aise. Donnez de l’argent, et bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est un mot d’esclave, il est inconnu dans la cité. »

Ces « services personnels » sont ceux que les citoyens doivent à la chose publique. À force de paresse et d’argent, dit Rousseau, ils ont des représentants pour vendre la patrie. Nietzsche et Arendt sont annoncés là d’un coup : l’État marchand et le consumérisme (ou « la mollesse et l’amour des commodités ») destructeur de l’oeuvre publique.

Rousseau sait que la liberté des peuples anciens avait pour prix l’esclavage, condition qu’il ne désire nullement si même il déclare : « peuples modernes, vous n’avez point d’esclaves, mais vous l’êtes ; vous payez leur liberté de la vôtre ». Il souhaite bien plutôt que le citoyen fasse tout de ses bras sans bien entendu s’aliéner au tracas des arts et du commerce. Il y a certainement là chez lui une piste de réflexion qu’il n’a malheureusement jamais approfondie, et l’on ne peut que sourire quand il envisage les bienfaits des corvées.

Nous autres savons, ou devrions savoir ou finirons bien pas apprendre, que depuis le commencement de notre tradition occidentale, le politique s’est érigé sur et perverti par le refoulement-asservissement de la production, et que le peuple ne gagnera sa liberté que dans la réconciliation, rendue urgente par une nature désormais hors d’elle-même, de la pro-duction et de l’action.

Notes :

[i] « du peuple », dira l’article 2 du Projet de constitution du 19 avril 1946.

[ii] « Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice », Constitution de la Ve République (Art. 3).

[iii] « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. C’est droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

[iv] « Quand le gouvernement viole les libertés et les droits garantis par la Constitution, la résistance sous toutes ses formes est le plus sacré des droits et le plus impérieux des devoirs » - art. 21.

[v] Le monde comme je le vois, Gallimard, 2005 (souligné par nous).

[vi] Entre « peuple » et « qui » : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».

[vii] Sur le gouvernement représentatif (1793).

Image : N. Sarkozy en campagne

- Se connecter pour publier des commentaires

- 6691 vues

Commentaire(s)

« Que le chef d’un État ait

Votre analyse critique est tout à fait concordante avec la définition de la souveraineté par la Constitution de 1958. On peut en trouver confirmation sur le site du Conseil constitutionnel : « La représentation de la souveraineté ne découle pas de la nature de son titulaire, qui est un être réel, capable par conséquent de l'exercer lui-même, mais de la seule volonté du constituant ». (Michel TROPER, Comment la Constitution de 1958 définit la souveraineté).

Mais les étudiants en droit des affaires n'étudient pas toujours bien le droit constit...

Cordialement, PL

Des peuples qui peut-être viennent

S'insurger, le plus indispensable des devoirs

Déjà la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 24 juin 1793 (article 35) fait de la résistance insurrectionnelle le plus indispensable des devoirs quand le gouvernement viole les droits du peuple et donc bien entendu usurpe sa souveraineté :

« Quand le gouvernement viole des droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Fillon voit la paille dans

En réponse à Fillon voit la paille dans par Polit'producteur (non vérifié)

La poutre est tout de même

La poutre est tout de même chez Moubarak, Ben Ali ou Khadafi, etc. Il faudrait pouvoir pour une fois inverser le proverbe ; il perdrait évidemment son sens ; mais la paille en l'occurrence n'est pas rien... et votre reproche resterait justifié.

Souveraineté inaliénable?

Selon Sarkozy (du Palais de l'Élysée ce samedi 19 mars), l'avenir de la Libye appartient au Libyens. Bien! Mais l'avenir de la France, à qui appartient-il? à Sarkozy?

Le cynisme de Fillon

... qui a déclaré ce jeudi devant le congrès de l'Union professionnelle artisanale (UPA) :

« Le laxisme budgétaire est désormais révolu et c'est toute notre nation qui doit consentir des efforts si elle veut protéger sa souveraineté politique, économique mais aussi sociale et, au premier rang, l'État, tout simplement parce qu'il est le principal dépensier ».

La souveraineté politique de la nation est foulée au pied par la finance internationale qui exige que les peuples se soumettent à son diktat spéculatif, et ce larbin de Fillon vient nous expliquer que si nous ne sacrifiions pas le service public sur l'autel de la spéculation ou de la dette de la spéculation, nous menacerions notre souveraineté politique!!! De qui se moque ce sophiste?

La philosophie du gouvernail

Lire un très bon article qui va dans mon sens sur le site OWNI : La philosophie du gouvernail

Les Français ont tellement de

Les Français ont tellement de raison de ne plus faire confiance, il y a tellement d'injustice, nous comptons sur nous-mêmes car nous savons que les élus ne font rien dans l'intérêt du peuple, de temps en temps on nous sort une petite loi sur la défiscalisation en isf, mais ça ne concerne pas tout le monde, il faut considérer tout le monde.